【縄文人と弥生人に分断はない】

-教科書で習った定説を覆す日本人のルーツ- 2023.3.17

宇山卓栄

1.はじめに

本来、縄文人と弥生人に分断はない。近年、遺伝子学の発達によって、われわれ日本人のルーツが明らかになるとともに、それまで有力視されていた学説が覆されている。 かつての教科書では、日本人のルーツについて、縄文時代に南方からきた民族が「原日本人」であり、弥生時代には朝鮮半島から北方系の人たちがやってきて、混血となっていったとする。義務教育で当たり前のように説明されてきたことだが、最新の研究によればこの説明の不自然な点が見つかってきた。拙著『世界「民族」全史 衝突と融合の人類5000年史』(日本実業出版社)より一部を抜粋・編集し最新の事実をお届けしたい。

2.教科書による印象操作

学校教育で我々は古代日本における縄文時代と弥生時代の区分を最初に習った。そこでは、稲作がなかった時代が縄文時代、稲作が導入された時代が弥生時代であるという区分概念とともに、半島から渡来人がやって来て、弥生時代が拓かれたということを真実かのように叩き込まれたのである。 そして、教科書や資料集の図版では、縄文人の顔と弥生人の顔の対比がビジュアルで示されてきた。

●太眉で目が大きく、厚唇で濃い南方系の顔が縄文人

●細眉、一重瞼の細い目、薄唇で薄い北方系の顔が弥生人

しかし、実はこの区分にはまったく科学的根拠はなく、巧妙な印象操作を誘発するものでしかなかった。 日本全国の縄文人骨の遺伝子を詳細に分析すると、縄文人が共通の単一民族の基層を持っていたのではなく、北方系から南方系まで、すでに雑多な民族の混合型であったことがわかってきたのである。

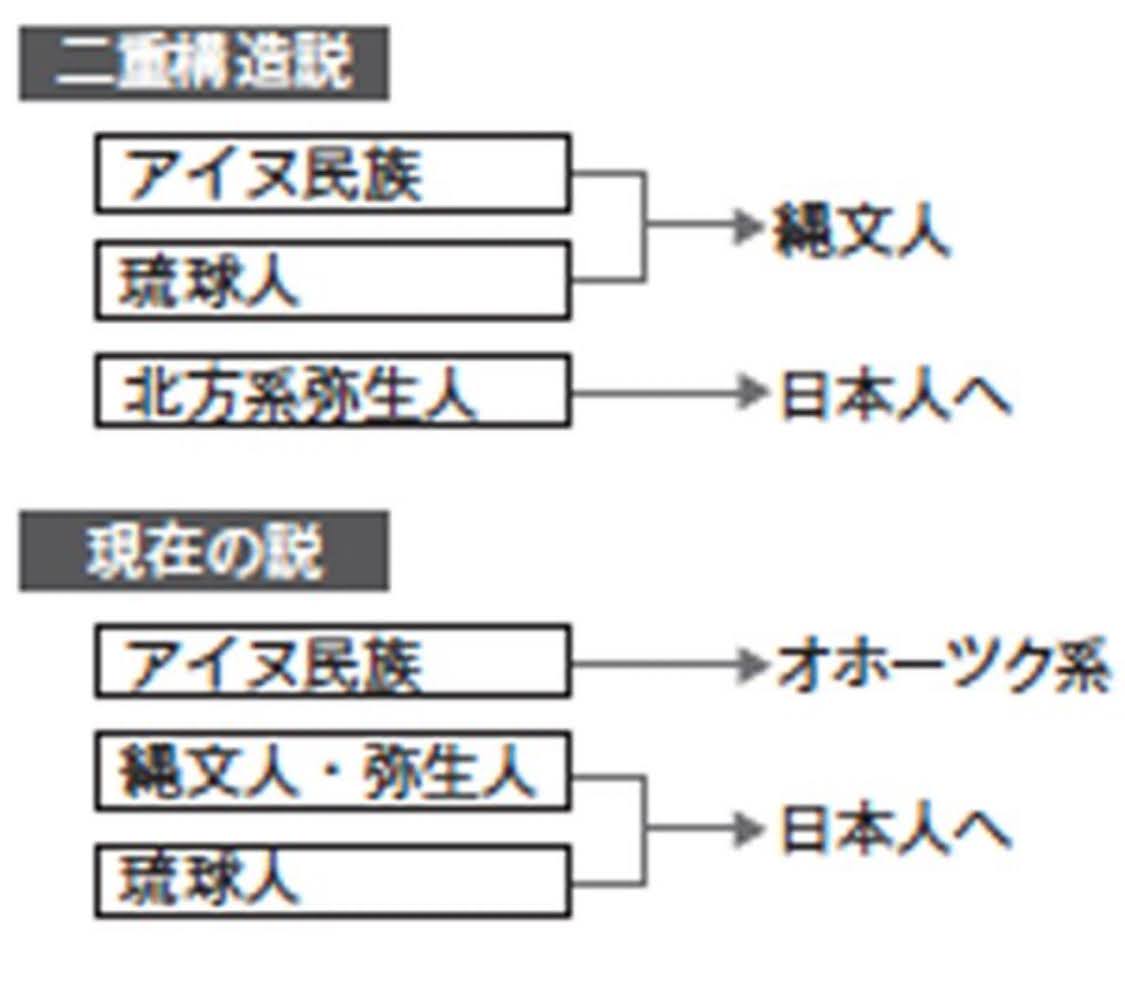

教科書や一般の概説書では、「二重構造説」というものが解説される。この説では、南方からやって来た縄文時代の人々(前述の顔の濃い人々)を「原日本人」と規定し、弥生時代に北方系の人々(前述の顔の薄い人々)が朝鮮半島から日本に大量にやって来て、南方系の「原日本人」と混血をして、渡来系弥生人が誕生したとされてきた。

あたかも近畿地方が渡来人の発現地のように説かれる一方で、沖縄や北海道(アイヌ民族領域とされる)へは渡来人の混血の影響がほとんどなかったため、これらの地域では、南方系の先住日本人の血統が保たれたと説く。このように、日本人には「原日本人」と弥生人の2つの系列があったとされたことから、「二重構造説」と呼ばれ、この説は1990年代に学会での定説となっていった。またこの説に基づき「原日本人」の血統を残す沖縄と北海道の人々、つまり、琉球人とアイヌ民族は遺伝子上の近似性があるとされ、これが「二重構造説」の大きな論拠とされてきた。さらに2012年の国立遺伝学研究所や東京大学の研究でも、両者は近似性があるという結果が提出された。

3.平取町の血液サンプルは本当にアイヌ民族のものか?

しかし、驚くべきことにその調査の内容を詳細に吟味すると、北海道日高地方の平取町で血液サンプルを提供した人物らがアイヌ民族である保証はなく、遺伝子サンプルの選択自体に問題があったといわざるを得ない。にも関わらず、論文でサンプルとしてあげられたデータには「北海道日高地方の平取町に居住していたアイヌ系の人々から提供を受けた血液から抽出したDNAサンプル」との説明が付された。実際には記載されていない「アイヌ系の人々」との注釈はどこから登場したのだろうか。論文執筆者らは、提供者が平取町居住のアイヌ民族であるということを前提に論旨を進めているが、この「平取町居住者」が「アイヌ民族である」という根拠については一切触れられていない。しかもこのサンプルは、実は解析の結果から普通の日本人の遺伝子と共通する可能性が高いと考えられているのである注1)(※アイヌについては後述)。

4.アイヌ民族と沖縄の人々のハプログループは大きく異なる

一方、二重構造説に懐疑的な立場から最新の研究成果を数多く上げている国立科学博物館の篠田謙一副館長によると、「二重構造説では、アイヌ民族と沖縄の人々の近縁性を指摘していますが、両者のハプログループ(一塩基多型などを含む分岐系統の近親性)は大きく異なっていることもわかっています」と語っている(2019年)。つまり、遺伝子サンプルの採取の仕方、近似基準の取り方によって、結果が大きく異なるということが示されている。いずれにしても、一般に流布している「アイヌ民族・琉球人近似説」は極めて怪しいものであることは間違いなく、それを論拠にしている「二重構造説」もまた、信用するに値しない破綻した説といえるであろう。

5.渡来人を賛美する人々

「二重構造説」は、縄文時代末期から弥生時代に渡来人が大量にやって来たということを前提にしているが、そもそも、どのくらい大量だったのか、はっきりとしたことはわかっていない。にもかかわらず、「二重構造説」は北方系の渡来人が先住日本人を急激かつ大規模に変化させたと主張している。

さらには、この急激な変化が縄文時代の狩猟採集の生活を弥生時代の稲作生活に構造転換させた証拠であると説明され、朝鮮半島からの渡来人が稲作などの文明をもたらし、弥生の文明開花が可能になったのだという理屈が導き出されている。このように「二重構造説」はそもそも虚偽に満ちており、渡来人を持ち上げようとする何らかの意図が背後にあるのではないかとさえ疑いたくなる。すでに縄文時代から、あらゆる系統の民族が漸次的に日本にやって来て、漸次的に多民族間の混血が進み、日本人が形成されていったと見るのが実態に即した捉え方です。特定の地域の特定の民族が日本人を劇的に変えたというような動的な変化などなかったことが最新の遺伝子研究からわかってきているのである。

民族の劇的な変化には、征服や戦争が必然的に伴います。大規模な陰惨な殺し合いがなければ、民族が別の型の民族へと上書きされることなどありません。日本では、縄文末期から弥生にかけて、そうした大規模な戦争が行なわれた形跡は見つかっていない。殺人用武器や兵器なども見つかっていません(中国などでは、頻繁に発掘される)。

6.縄文時代から弥生時代への変化はゆるやかなもの

かつて、弥生人の人骨が面長で、縄文人の人骨が丸顔であるとする発掘調査が報告されたことがあったが、これも実は、部分的なサンプルだけを意図的に抽出したものに過ぎない。全体の人骨を俯瞰すれば、弥生が面長で、縄文が丸顔などという定型的な区分ができないことは明らかであり、特定の時期に民族が入れ替わったことはないことが歴然としている。文明的にも、縄文時代末期の紀元前1000年頃に、稲作文化が漸次的に普及していき、弥生時代にそれが確立したのであり、その社会的変化と移行は長期におよぶ緩やかで静的なものであった。対してアイヌ民族の起源は、古代に遡るものではなく、鎌倉時代以降にオホーツク系の民族との混血によって誕生したことが明らかとなっている。

縄文時代末期に、北方系の渡来人がやって来たということ自体は否定し得ない。彼らが日本に移住し、日本人や日本社会に同化していったことは間違いないが、それは「二重構造説」が言うような、急進的かつ大量なものではなく、日本の古代社会を根底から覆すようなものではなかったということを強調せざるにはおれない。

「二重構造説」が言う分断的な現象などなく、むしろ、「辺境残存説」とでも言うべき重層的な現象こそが実態に即していたと考えられるのである。日本の縄文人の遺伝子や文化が本州よりも、沖縄と北海道などの辺境で維持されやすかったというのは当然であり、前述の沖縄と北海道の人々(アイヌ民族ではなく、日本人)の遺伝子が近接しているという調査結果はこうした現象を反映したもので、アイヌ民族をも巻き込んだ「二重構造説」の誇大主張を補強するものではないのである。

注1)神澤ほか(2016)「C-6 礼文島船泊縄文人の核ゲノム解析」第70回日本人類学大会において発表され、『Y染色体からみたヤポネシア男性の起源・成立の解明』(2019)によると、北海道礼文島で出土した縄文人骨からはY染色体ハプログループD1a2a2b(D-CTS1824, subcladeY456902)が検出された。これは本土の日本人(和人)から検出されたものと同じタイプで、アイヌ民族のものではない。

本文は2023年3月17日宇山卓栄によって執筆され、研究者の査読を経て改訂されたものです。引用されるときは、右記の出典を明記してください。(https://diamond.jp/articles/-/318993)